|

|

O b r a d i

s e ñ a d a y c r e a d a

p o r H é c t o r A. G a r c í a

[ver]

|

|

Historia de Puerto Rico

Colonización

Tomar

examenes de repaso

Tomar

examenes de repaso

Carta

Carta

del descubrimiento de Colón

del descubrimiento de Colón

Escenario

histórico del descubrimiento

Escenario

histórico del descubrimiento

Galeria de imagenes Descubrimiento América

Galeria de imagenes Descubrimiento América

Sinopsis del Descubrimiento

Sinopsis del Descubrimiento

Colonización de Puerto Rico

Colonización de Puerto Rico

Trabajo revisado por:

Profesora Maria del Pilar Lozada

|

Habiendo

las naves de Cristóbal Colón, en su segundo viaje a América

tomado rumbo hacia el sur este, y descubiriendio la que fue la

isla de, Borinquen, un 19 de

noviembre de 1493, el comandante Colón, tomó posesión de

la isla, para Castilla y la bautizó con el nombre de San

Juan Bautista. Tras una tentativa infructuosa de

Vicente Yáñez Pinzón, en 1505, la colonización de la isla fue

acometida por un antiguo compañero de Colón, Juan Ponce de León,

que se hallaba bajo el patrocinio del gobernador de las Indias,

Nicolás de Ovando. Ponce de León consiguió permiso para

explorarla e inició dicha colonización en 1508, fondeando en un

buen puerto natural al que denominó Puerto Rico.

El nombre de San Juan, como fue bautizado por

Colón, pasó a ser designado con el tiempo el lugar donde había

desembarcado Ponce de León. Con el paso del tiempo la

denominación, Puerto Rico se aplicó a la

totalidad del territorio y asi se llamo la isla en su totalidad, Habiendo

las naves de Cristóbal Colón, en su segundo viaje a América

tomado rumbo hacia el sur este, y descubiriendio la que fue la

isla de, Borinquen, un 19 de

noviembre de 1493, el comandante Colón, tomó posesión de

la isla, para Castilla y la bautizó con el nombre de San

Juan Bautista. Tras una tentativa infructuosa de

Vicente Yáñez Pinzón, en 1505, la colonización de la isla fue

acometida por un antiguo compañero de Colón, Juan Ponce de León,

que se hallaba bajo el patrocinio del gobernador de las Indias,

Nicolás de Ovando. Ponce de León consiguió permiso para

explorarla e inició dicha colonización en 1508, fondeando en un

buen puerto natural al que denominó Puerto Rico.

El nombre de San Juan, como fue bautizado por

Colón, pasó a ser designado con el tiempo el lugar donde había

desembarcado Ponce de León. Con el paso del tiempo la

denominación, Puerto Rico se aplicó a la

totalidad del territorio y asi se llamo la isla en su totalidad, |

|

Juan Ponce de León

[Biografía]

En 1509 se fundó la

Villa de Caparra, en las proximidades de las hoy ciudades de Bayamón y

Guaynabo, y la villa de Sotomayor, en el litoral occidental. En

1510, Cristóbal de Sotomayor, compañero de Ponce de León, fundó

Tavara, aldea abandonada poco después a causa de los mosquitos, y un

año después estableció el poblado que lleva su apellido, en el lugar

donde hoy se asienta la población de Aguada. En 1512 se fundó en la

desembocadura del Río Grande de Añasco la población de San Germán,

que, debido al ataque de los indios caribes, se trasladó en 1574 a

las Lomas de Santa Marta.

Como los indios, al principio, no ofrecieron gran resistencia

en el proceso de conquista, ya que tomaron a los conquistadores

por dioses <<que cumplían su promesa de regresar>>. Un cacique indio

llamado Urayoán creó las condiciones de una rebelión y comenzó a

desvanecer la superstición de su pueblo: la leyenda cuenta como Diego de

Salcedo, sumergido en el agua por los indígenas, se ahogó. Fue llevado a

la aldea y observado por los taínos para ver si volvía a la vida... la

ley de los dioses quedó rota al comprobar cómo el conquistador no

resucitaba. La inmediata rebelión indígena, que fue aplastada tras

cuatro años de lucha, finalizó con la derrota de las huestes de

Agueybana, el último cacique isleño. La resistencia continuaría en el

interior montañoso, aunque, debido a la represión de la rebelión, se

aceleró el despoblamiento indígena de Borinquén, ya que muchos taínos se

refugiaron en las islas situadas al este de la principal.

Tras

ser presionado, Ponce de León se vio obligado a entregar sus poderes en

1511, al ser destituido y entronizado Diego Colón <<El hijo de Cristobal

Colón>>en el gobierno de las Antillas. A

partir de esta fecha, la isla estuvo regida por tenientes gobernadores

enviados desde La Española. En cada una de las incipientes villas la

vida municipal era regida por un cabildo, del que dependían diversas

aldeas y caseríos. En 1514 se repartieron 14.600 indios entre los

conquistadores, que los dedicaron principalmente a la minería. La

economía se estructuró sobre la base de la producción aurífera y del

cultivo agrícola (tabaco, yuca, caña de azúcar), y en 1519 se hacía el

primer repartimiento de indios. Desde 1492 hasta 1780, más de la mitad

de carga que se embarcó entre el nuevo mundo y Sevilla, España, fue el

tabaco puertorriqueño.[ver]

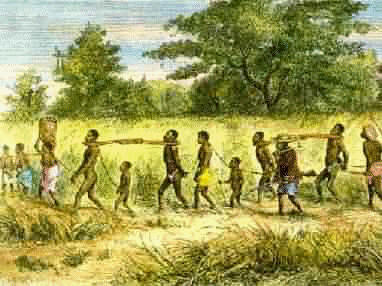

La población indígena mermó considerablemente debido a las nuevas

enfermedades (sarampión, viruela, gripe) traídas por los europeos, a las

guerras, al duro trabajo (sobre todo minero), a la emigración y al

mestizaje. La mortandad de los indígenas trajo consigo la importación de

esclavos negros procedentes del golfo de Guinea, en África, que

comenzaron a llegar a partir de 1518. La acción de los huracanes se hizo

sentir violentamente en diversos años: 1526, 1530 y 1537.

Tras

ser presionado, Ponce de León se vio obligado a entregar sus poderes en

1511, al ser destituido y entronizado Diego Colón <<El hijo de Cristobal

Colón>>en el gobierno de las Antillas. A

partir de esta fecha, la isla estuvo regida por tenientes gobernadores

enviados desde La Española. En cada una de las incipientes villas la

vida municipal era regida por un cabildo, del que dependían diversas

aldeas y caseríos. En 1514 se repartieron 14.600 indios entre los

conquistadores, que los dedicaron principalmente a la minería. La

economía se estructuró sobre la base de la producción aurífera y del

cultivo agrícola (tabaco, yuca, caña de azúcar), y en 1519 se hacía el

primer repartimiento de indios. Desde 1492 hasta 1780, más de la mitad

de carga que se embarcó entre el nuevo mundo y Sevilla, España, fue el

tabaco puertorriqueño.[ver]

La población indígena mermó considerablemente debido a las nuevas

enfermedades (sarampión, viruela, gripe) traídas por los europeos, a las

guerras, al duro trabajo (sobre todo minero), a la emigración y al

mestizaje. La mortandad de los indígenas trajo consigo la importación de

esclavos negros procedentes del golfo de Guinea, en África, que

comenzaron a llegar a partir de 1518. La acción de los huracanes se hizo

sentir violentamente en diversos años: 1526, 1530 y 1537.

Al desaparecer los Indios Tainos

y por haber conseguido unos derechos de no esclavitud, entonces se

inicio el mercado de esclavos negros.

Otras colonizaciones como la del Perú, en 1529, dio inicio un

rápido proceso de despoblamiento de la isla, y así, en 1534 llegaron

emisarios de Pizarro para comprar caballos y muchos de los colonos se

marcharon con ellos a Perú. En la cuarta década del siglo XVI los

yacimientos de oro ya estaban prácticamente agotados, y en 1570 se

declaró oficialmente el agotamiento de las minas de oro en Puerto Rico.

A la explotación del oro siguió la de la caña de azúcar y el cultivo del

jengibre, y en 1636 se daría inicio al cultivo del cacao. Antes de la

popularización del azúcar, en Europa se endulzaban los platos con miel

de abeja o, en el caso de los más acomodados, con clavos y canela. El

azúcar fue introducido en Europa por los árabes, a través del comercio

mediterráneo. En la década de 1520 hubo un primer intento de desarrollar

en Puerto Rico la industria azucarera, y Tomás de Castellón intentó

desarrollar un ingenio de azúcar en el antiguo partido de San Germán, en

el área actual de Añasco. En 1582 había 11 ingenios que producían 15.000

arrobas anuales. El cultivo del jengibre, raíz altamente cotizada en

Europa tanto para el condimento de las comidas como para la infusión,

comenzó en 1582, y en 1593 fueron embarcados 2.089 quintales de jengibre

desde Puerto Rico hacia Sevilla. Este producto acabaría siendo

desplazado en el siglo XVIII por el café. Debido a que el interés

metropolitano se había desplazado hacia los grandes virreinatos

continentales, no existía en las Antillas una organización comercial que

permitiese el fácil acarreo de productos hacia mercado europeo.

Recibía la Corona de España ya en 1536 todos los derechos

adjudicados a la familia de Cristóbal Colón, y en un arbitraje se le

retiro todos los honores conseguidos en las Capitulaciones de

Santa Fe a la familia del descubridor de América. Se intentó regir la

isla a través de los respectivos alcaldes ordinarios de la capital y San

Germán, aunque la iniciativa duró poco. En 1544, la monarquía decidió

gobernar la isla por medio de jueces letrados que al principio fueron

nombrados por la Audiencia de Santo Domingo y más tarde por la metrópoli;

en 1582 se produjo la creación como institución de la Capitanía General

de Puerto Rico y en 1586 España estableció, para la isla, una ayuda

económica llamada el situado mexicano.

Población Indígena.

Antes

según se ha dicho, la población de Puerto Rico, durante la época de

la colonización española era de 100,000 á 600,000 almas. Según el

historiador Fray Iñigo Abbad, que publicó una historia de la isla en

1788, " - estaba ésta tan poblada como una colmena.-" No es probable

que Ponce de León ó

cualquiera de sus companeros hayan hecho un cálculo exacto

del número de habitantes de la isla, y como sucede en cuanto á Cuba,

esto será siempre motivo de conjetura.

Gracias

al hablar de los rasgos característicos de los indios de Puerto

Rico, Fray

Iñigo Abad, dice que su color era de cobre, como el común de

los naturales de América, aunque más caído y oscuro; su estatura

baja, pero corpulentos y bien proporcionados; tenían las narices

chatas y de ventanas muy rasgadas, los dientes dañados, la frente

angosta, la cabeza aplanada por delante y por detrás, porque al

nacer se la formaban apretándosela por el cogote y por la frente; su

cabello largo, negro y grosero. Eran flojos é indolentes y de una

aversión estremada á todo trabajo y todo lo que no era satisfacer el

hambre ó divertirse en el baile, caza ó pesca, lo miraban con

indiferencia. Tenían caciques que los gobernaban; sus hijos mayores

heredaban este empleo, y si á este le faltaba sucesión ,no heredaba

el hijo mayor del hermano segundo, sino el de la hermana mayor.

Ante un

informe interesante, compilado por F. Bedwell, Cónsul de Gran

Bretaña en Puerto Rico, en 1879, dice que "Los mandatos de los

caciques se anunciaban como dimanados de un oráculo ó de su Cemí, á

quien hacían hablar lo que querían por medio de los agoreros ó

médicos que ejercían las funciones de ministros del ídolo, y les

llamaban Buhitís.

Rostros indigenas

se ocultaban detrás de la estatua del Cemí, declaraban la guerra y

la paz, arreglaban las estaciones, concedían al sol, la lluvia y

cuanto convenía, según las necesidades lo exigían ó el antojo del

Cacique lo dictaba; y cuando los anuncios y promesas salían

fallidas, respondían que el Cemí había mudado de dictamen por

convenir así, sin que por esto se dudase del poder y crédito de la

fingida deidad ni de sus embusteros ministros, tanta era la

simplicidad é ignorancia en que vivían estos indios.

Como los

cacicazgos estaban divididos en pequeñas provincias, que por lo

general sólo comprendían los habitantes de un valle, pero los más

dependían del Cacique Agueynaba que mandaba en jefe, siendo los

otros, como tenientes suyos, que hacían cumplir en sus respectivos

distritos las órdenes de Agueynaba.

Intriga

el que que todos los hombres y mujeres doncellas andaban

enteramente desnudos, aunque pintaban su cuerpo con mucha

prolijidad, dibujando en él, variedad de figuras con aceites, aguas

y resinas viscosas que extraían de los árboles. Con este uniforme se

presentaban bizarros á las expediciones militares, á los bailes

públicos, y demás concursos, pues entre ellos el ir pintados

equivalía al estar vestidos; además que la naturaleza y la

experiencia misma les habían dictado que las resinas y aceites con

que pintaban su cuerpo les preservaba del calor excesivo y de la

traspiración superabundante, que en la zona tórrida, disipa las

fuerzas, espesa la sangre y abrevia la vida, sirviéndoles igualmente

de defensivo contra las injurias del aire, de la humedad, de la

plaga de innumerable variedad de mosquitos y de otros insectos, que

los molestaban incesantemente sin esta precaución.

A esta

especie de vestido simple, que se adquiría con

poco trabajo y que se variaba según el antojo de cada uno,

tenía sus adornos ó guarniciones, por decirlo así, en donde se le

ofrecían ocasiones á la vanidad de manifestar su invención y gusto,

no sólo en las diferentes figuras y varios colores de que cada uno

se pintaba, sino que también adornaban sus cabezas con plumas de

exquisitos colores; se ponían en las megillas planchuelas de oro,

colgaban en las orejas, narices y otras partes del cuerpo

caracolillos, conchas, piedras y otros diges, sin olvidar jamás el

retrato de su Cemí ó deidad.

Los caciques usaban por insignia y distinctivo de su dignidad, una

plancha de oro colgada al pecho, del tamaño de una patena. Las

mujeres casadas se ceñían por la cintura de un delantalillio que

sólo les llegaba á media pierna, dejando lo demás del cuerpo en su

natural desnudez; las Cacicas usaban este delantal largo hasta los

tobillos, pero se ponían el corto cuando jugaban al batey ó pelota.

"En cuanto al matrimonio no se sabe qué formalidades usaban para

contraerlo; sólo si que cada uno

tomaba dos, tres ó más mujeres, según la mayor proporción que

tenía de tenerlas, y las dejaban, tomando otras, usando de ellas

según su antojo. Los Caciques las tenían en mayor número y había una

que era

preferida, pero todas vivían juntas con él sin manifestar

celos ó envidia por la predilección de la otra, aunque en realidad

todas venían á ser esclavas del marido.

Ellas debían de componerle el pelo que diferenciaban de mil maneras,

pintándolo con prolijidad siempre que había de salir de casa. Tenían

á su cargo todas las obligaciones domésticas, y aun las del campo y

agricultura; y lo que es más debían enterrarse vivas una ó dos de

las más queridas, cuando moría el Cacique, y si no se ofrecían

voluntarias á enterrarse con el difunto, las obligaban para

que le acompañasen en la otra vida.

Los casados no se juntaban á sus mujeres quince ó veinte dias antes

de ir á coger oro á los ríos, vanamente persuadidos que de otro modo

se les turbaría la vista y no lo encontrarían. No conocían

camalmente á las parientas en primer grado, ni se casaban con ellas,

porque vivían en la creencia que los incestuosos morían de mala

muerte.

"Las casas las construían sobre vigas ó troncos de árboles que

fijaban dentro de la tierra, á distancia de dos a tres pasos uno de

otro, en figura oval, cuadrilátera ó cuadrilonga, según la

disposición del terreno. Sobre dichos troncos formaban el piso, que

era de cañas o varas; alrededor de este piso

hacían los tabiques o paredes de las casas que eran asimiso

de cañas, cruzando sobre ellas al través muchas latas que hacían de

las hojas de las palmas con que aseguraban la obra. Todas las cañas

que formaban el tabique se juntaban arriba en el centro de la casa,

afianzándolas unas con otras, quedando el techo en figura de

pabellón. No dejaban ventanas, chimenea, ni tenían más luz que la

que entraba por la puerta que era angosta. Otras casas construían

también sobre troncos de árboles y de los mismos materiales, pero

más fuertes y de mejor disposición. Desde la tierra hasta el piso

que orinaban sobre los troncos, dejaban sin cercar una parte que

servía como de zaguán; en lo alto dejaban ventanas y corredores que

hacían de cañas; el techo estaba á dos vertientes, mediante un

caballete que ponían sobre horcones, cubierto de hojas de palma.

"Dice Fray Iñigo que en la época en que escribía, las casas que

había en el interior de la isla de Puerto Rico eran de esta misma

construc- ción é idea, sin más diferencia que el ser por lo común

los pisos y costados de tabla; y todas las hacen sobre los troncos

expresados.

"Esta idea de fabricar sus casas sobre troncos o postes de madera la

dicta la necesidad del país, que es muy húmedo, y sus llanuras y

vegas se inundan la mayor parte del año con las lluvias y crecientes

de los ríos cuyas consecuencias procuran evitar, construyéndolas

sobre postes elevados. Lo único que hay que admirar es que estas

frágiles construcciones no sean barridas por el viento. Sin embargo,

sus dueños las mueven con la mayor facilidad siempre que lo desean.

Bajo de estas casas ponen un poste con ruedas y de esta manera

pueden cambiar su colocación. No solamente sucede esto con las

chozas de los aldeanos sino con las casas de madera construidas en

los suburbios de todas las poblaciones.

"La hamaca y la fruta del calabazo eran los principales artículos

que figuraban como muebles y utensilios de cocina entre los

indígenas y esto ocurre también hoy entre los gibaros o nativos de

raza blanca.

"El fuego lo encendían con tres palos delgados; dos ataban juntos

por los extremos, el tercero lo ponían de punta sobre la unión de

los otros dos, y batiéndole con las palmas de las manos al modo de

un molinillo encendían lumbre con facilidad en cualquiera parte que

se hallaban.

"Sus armas eran el arco, flechas y macanas, que hacían de madera muy

fuerte, y le daban la figura de una hacha de mano. Eran muy diestros

en tirar la flecha, aunque no usaban venenos en ellas como los

Caribes. Tenían canoas para la pesca y para sus viajes de mar;

algunas de ellas capaces de cuarenta á cincuenta hombres; pero todas

las hacían de una pieza del tronco de un árbol, que ahuecaban con

fuego y hachas de pedernal enastadas. Arboles de tales dimensiones

ya no existen en Puerto Rico porque durante tres siglos y medio de

destrucción los efectos se han sentido en toda la isla. En muchas

partes de ella los árboles de mayor tamaño han desaparecido

completamente, lo cual da por resultado grandes sequías, y sin

embargo no hay un solo país donde se encuentre maderas más hermosas

y útiles que en Puerto Rico.

''Dice Fray fñigo que las ocupaciones de los indios eran tan pocas

como sus necesidades. Pasaban los días echados en la hamaca ó

sentados en cuclillas sobre los talones, y sólo se movían con gusto

para bailar, jugar ó satisfacer el hambre. Su agricultura se reducía

á una corta sementera de maíz, batatas, ñames, y los plátanos, que

producía la tierra, y este cuidado estaba al cargo de las mujeres.

La caza y pesca pertenecían á los hombres. Comían cuantas sabandijas

encontraban, y no sólo el marisco y los

lagartos, sino que los murciélagos eran tam- bién plato

regalado, según Fray Iñigo.

"Su religión consistía en las supersticiones que hacían á su Cemí,

que esculpían y pintaban de la figura que imaginaban. Lo colocaban

en todas partes y en sus casas tenían un retrete oscuro para

adorarle y pedirle auxilio en todas sus necesidades. Fuera de sus

pueblos tenían un adoratorio grande en donde tenían el Cemí tutelar.

Allí concurrían el Cacique y los sacerdotes, que se ocultaban á las

espaldas del ídolo y hablaban por su boca cuanto el Cacique les

sugería.

En las funciones que celebraban llevaban de comer al ídolo, y sus

ministros se regalaban con las ofrendas. Tenían idea de dos seres

invisibles: el uno naturalmente benéfico, sin que fuesen necesarias

oraciones ni votos para recibir favores; del otro temían todas sus

desgracias, trabajos y calamidades, y eran precisas las súplicas y

oblaciones para mitigar sus iras.

Lo miraban como enemigo de los hombres y de quien les venían todos

los males. Sus ceremonias se

reducían á diferentes humillaciones y á derramar ciertos

polvos sobre la cabeza del ídolo, con otras prácticas supersticiosas

que por tradición habían recibido de sus mayores, de quienes tenían

estatuas que conservaban en los adoratorios.

"Se han encontrado de tiempo en tiempo imágenes del Cemí en varias

partes de la isla, sobre todo en estos últimos años. Estos ídolos,

aunque varían en cuanto al carácter y á la clase de piedra de que

están hechos, son por lo general de la misma naturaleza. He visto,

también, algunos hechos de barro que son. algo más pequeños que los

construidos de piedra. Los trabajos hechos en piedra son

verdaderamente maravillosos, si se toma en cuenta que no conocían

los habitantes el uso del hierro.

"Don José Julián Acosta, de Puerto Rico, que ha vuelto á publicar la

obra de Fray íñigo, con numerosas notas, describe varías de estas

antigüedades que existen en su poder y manifiesta que, á la época de

la conquista, los indígenas de Borinquen se encontraban en el

segundo período de la edad de piedra. Dice este señor que la

semejanza que se nota entre los imágenes del Cemí demuestran la

unidad de las

creencias religiosas, al mismo tiempo que la existencia de

estos ídolos en diferentes partes, tanto en la costa como en el

interior, prueba que la isla estaba habitada en todas direcciones.

Cree el Sr. Acosta que en las grutas y cuevas que abundan en la

isla, y que aun no han sido exploradas, se encuentran esqueletos de

los indios.

Creían que los difuntos iban á resuscitar á un país sumamente

delicioso en donde se gozaba de una primavera eterna, lleno de

florestas pobladas de todo género de caza, regado de ríos abundantes

de

pescado y en donde disfrutaban de todos los bienes de la vida,

acompañados de sus mujeres y de sus antepasados.

Cuando enfermaba el Cacique ó algún indio principal, llamaban al

médico el cual después de muchas supersticiones ridiculas se purgaba

y guardaba la misma dieta que el enfermo; y si no cumplía

exactamente con ésta y demás obligaciones y moría el enfermo, los

parientes y amigos solían sacarle los ojos, darle de palos y otros

castigos.

Cuando veían que los enfermos estaban próximos á morir, los ahogaban

aunque fuesen caciques. Después de muertos los abrían y secaban al

fuego; luego los enterraban en cuevas ú hoyos muy grandes,

enterrando juntamente algunas de sus mujeres vivas, víveres para la

jornada y sus armas. Después cubrían el hoyo con palos y ramas, y

echaban la tierra encima sin que tocase á los sepultados.

Cualquiera que fuese el suceso que sobrevenía de circunstancias

alegres ó melancólicas, se celebraba

con el areito ó baile, que acompañaba la música, canto y

embriaguez. Fray íñigo, escribe que el areito entre estos indios no

era precisamente diversión, era ocupación muy seria é importante. Si

se declaraba la guerra el areito explicaba los sentimientos que los

animaban á la venganza. Si querían mitigar la cólera de su Cemi,

celebrar el nacimiente de algún hijo, llorar la muerte de algún

Cacique ú amigo, hacían bailes propios de las circunstancias y

sentimientos del objeto á que se dirigían. Si había algún enfermo,

se hacía un baile como remedio eficaz para recuperar la salud, y si

el paciente no podía resistir la fatiga del ejercicio, el médico

danzaba por él.

Todos sus bailes eran imitación de algún asunto, y aunque la música

que arreglaba los movimientos era muy simple, los bailes eran muy

vivos y animados. El de la guerra era el más expresivo de todos. En

él, se representaban todas las acciones de una campaña completa; la

partida de las tropas, su entrada en el país enemigo, las

precauciones del acampamento, las emboscadas, el modo de sorprender

al enemigo, la furia del combate, la celebridad de la victoria, la

conducción de los cautivos, todo se representaba á los espectadores

con tanto ardor y entusiasmo, que parecía combatían de veras.

Conformaban los gestos, fisonomía y voces á las circunstancias

respectivas del asunto, acompañando siempre la música y canto.

"Los instrumentos de música que usaban eran tambores de varios

tamaños hechos de troncos de árboles, la macara y el güiro ó

guicharo, hechos de la fruta del calabazo. Puede decirse que estos

son aún los instrumentos musicales de la isla, pues no solamente se

usan en los bailes de los gibaros, sino que el güiro ó guicharo (que

es la cascara del calabazo y que se toca con un palito), se

encuentran en los bailes de la mejor sociedad y acompañan al piano y

á otros instrumentos modernos. Hasta las bandas militares españolas

adoptaron dichos instrumentos nacionales siempre que tocaban danzas

del país. Los cantos de los indias eran muy serios y aún históricos,

porque en ellos se relataban los sucesos másimportantes de su vida y

de su país; la genealogía de sus jefes, la fecha de su muerte, su

éxito en la guerra, las victorias que habían conquistado, las

estaciones prósperas y adversas, etc., todo ésto era relatado en sus

cantares.

E1 areito ó baile se componía de mucha gente; unas veces bailaban

hombres solos; otras, mujeres; solas otras, todos juntos, formados

en dos filas, asidos de las manos y una guía que llevaba el compás y

la voz, á quien respondían todos repitiendo la historia que cantaba.

Mientras unos bailaban, otros daban de beber á los danzantes, dice

Fray fñigo, sin parar jamás, hasta que iban cayendo embriagados;

algunas veces entraban otros á ocupar el lugar que dejaban; otras,

se acababa el areito con una borrachera general. Sin este motivo se

entregaban á la bebida de la chicha, que hacían las mujeres de maíz,

frutas y otras cosas. También se emborrachaban con humo de tabaco

que tomaban por las narices con cañutillos.

Eran muy aficionados al juego del batey ó pelota, para el cual

tenían sitios destinados fuera de los pueblos y cuando no los

ocupaba alguno de los objetos referidos, solían pasar el tiempo

tendidos en sus hamacas fumando y guardando un profundo silencio.

Algunos tenían el gusto de contratar, y todos sus negocios se

reducían á trocar sus diges y bagatelas entre sí, sin detenerse en

el exceso del valor que había entre unas y otras, pues todo el

precio se lo daba el antojo del que cambiaba. No tenían monedas,

pesos, ni medidas.

El delito más feo y el que castigaban sin remisión era el hurto, y

así al que tomaba alguna cosa ajena, aun cuando fuese de corta

entidad, lo empalaban vivo, dejándole así abandonado en el campo

hasta que moría. Ni se reputaba por menos feo y escandaloso entre

ellos interceder por el ladrón para que se le remitiese ó conmutase

la pena de muerte, aun cuando el mediador fuese padre ó amigo del

reo; por esto quizá ocurría pocas veces el hurto."

Después de haber sometido á los indios, Juan Ponce de León procedio

á esclavizarlos según el sistema español de repartimientos y

encomiendas, como se había hecho en Santo Domingo, en Cuba, y otras

colonias españolas. Como resultado de su lucha con los

españoles, de las enfermedades, de la emigración á otras islas, del

trabajo forzado en las minas, y de otros motivos, la población

indígena desapareció rápidamente, de suerte que en 1543 el obispo de

San Juan informó al Rey de España de que sólo quedaban como 60

naturales en la isla.